フィギュアスタイル運営者の「ぎゅあす」です。

お気に入りのアクリルスタンド(アクスタ)、カバンに付けて「推し」と一緒にお出かけしたいな、と思ったことはありませんか?アクスタは本来ディスプレイ用ですけど、やっぱり外に持ち出したくなりますよね。

でも、いざ持ち運ぼうとすると、「どうやってキーホルダーにすればいいの?」「カバンの中で傷がついたらどうしよう…」「大切なアクスタに穴なんて開けられない!」と、いろんな悩みが出てくると思います。

ぎゅあす

ぎゅあす「アクスタをキーホルダーにする」と一口に言っても、実は大きく分けて2つのアプローチがあります。

一つは、ピンバイスなどで穴開けをして金具を取り付ける、本格的な「DIY(改造)」アプローチ。もう一つは、穴を開けないで、専用のケースやポーチに入れて持ち運ぶ「保護」アプローチです。

最近は100均(セリアやダイソーなど)のアイテムも本当に充実していて、UVレジンを使ってDIYの強度を上げたり、可愛い保護カバーを見つけたりもできます。

この記事では、これら2つの方法について、メリット・デメリット、具体的な手順やアイテムを、私の経験も踏まえながら徹底的に解説していきますね。

- アクスタ本体に穴を開けるDIYの具体的な手順と道具

- 穴開け失敗の主な原因(割れ・溶解)とその回避テクニック

- 穴を開けないで持ち運ぶための専用ケースやポーチの種類

- 100均(セリア・ダイソー)アイテムを活用した保護や自作アイデア

DIYでアクスタをキーホルダーにする方法

まずは、アクスタ本体に物理的な加工を施して、市販のアクキー(アクリルキーホルダー)のように作り変える「DIYアプローチ」から詳しく解説しますね。

正直、難易度はかなり高めです。

でも、仕上がりがスマートで、アクスタ本体だけをスッキリ持ち運べるのが最大の魅力です。

ただし、失敗=アクスタの破損に直結し、元には戻せない(不可逆な)作業です。

挑戦する前に、必ずリスクを理解した上で、最悪の場合も受け入れられるアクスタ(例えば、複数持っているものなど)で試すようにしましょう!

アクスタの穴開けに必要な道具

アクスタに穴を開ける作業は、私たちが思う以上に繊細です。アクリルはガラスのように硬く、プラスチックのように粘りがないため、特定の条件下でパリンと割れやすい素材なんですよね。

まずは、失敗のリスクを最小限にするために揃えたい道具を紹介します。

DIY(穴開け)の必須ツール

- ピンバイス(精密ハンドドリル):必須。手動で微細なコントロールができるため。

- ドリルビット(刃):最重要。できれば「アクリル専用」または「プラスチック用」を推奨します。

- ヒートン(吊り下げ金具):ネジ式になっている金具です。

- UVレジン&UVライト:強度補強用。これもほぼ必須です。

- 当て木(または塩ビ板):作業台の保護と、貫通時の「割れ」防止に使います。

- ペンチ:ヒートンを掴んで回すために使います。指で回すのは困難です。

- (あれば)保護メガネ:アクリルの破片が飛ぶ可能性もあるため安全用に。

ピンバイスやUVレジン、ヒートンあたりは、最近のハンドメイドブームのおかげで100均(セリアやダイソー)でも見つかることが多いです。これは本当に助かりますよね。

ただ、ドリルビット(刃)だけは、できればホームセンターや模型店でアクリル専用品を探すのが、成功への一番の近道かなと思います。

木工用や金工用とは刃先の角度が違い、アクリルに過度に食い込んで割れるのを防ぐように設計されているんです。

そして、UVレジンも重要です。これは単にヒートンを接着するだけじゃなく、穴と金具の隙間をガッチリと埋めて強度を劇的に上げる「充填剤」の役割を果たします。

これがないと、せっかく付けてもカバンの揺れや引っ張る力(応力)ですぐに取れてしまう可能性が高いんですよね。

ピンバイスとドリルの使い分け

穴開け工具には、手動の「ピンバイス」と電動の「ドリル(電動ドライバー)」がありますが、アクスタの加工に関しては、絶対にピンバイス(手動)の使用を強くおすすめします。

電動ドリルは確かに作業が速いんですが、アクリルDIYにおいてはデメリットが大きすぎます。

電動ドリルを推奨しない理由

- 摩擦熱による「溶解」:アクリルは熱に非常に弱いです。電動の高速回転は強烈な摩擦熱を発生させ、穴のフチが溶けて変形してしまいます。

- トルク(回転力)が強すぎる:電動ドリルはパワーがありすぎるため、刃がアクリルに食い込んだ瞬間に「バキッ!」と割れたり、意図せず貫通してアクスタ自体を破壊するリスクがあります。

- 制御が難しい:コンマ数ミリ単位での調整がほぼ不可能です。

その点、ピンバイスなら自分の手の感覚で全てをコントロールできます。「今、削れてるな」「ちょっと硬いな」というのを指先で感じながら、ゆっくり、慎重に「削り進める」ことができます。

時間はかかりますが、大切なアクスタを守るためには、この「ゆっくり・確実」が何よりも大事だったりします。

割れと溶解を防ぐ穴開けのコツ

DIYの最大の失敗原因は、ほぼ「割れ」か「溶解」のどちらかです。これを防ぐには、いくつか明確な技術的コツがあります。

失敗原因1:貫通時の「割れ」を防ぐ

ドリルがアクスタを貫通する瞬間、裏側(抜け際)に応力が集中してパキッと割れやすいんです。これは、刃が抜ける瞬間にアクリル板が下に押されて「たわむ」ことで発生します。

これを防ぐために、作業時は必ずアクスタの下に「当て木」を敷いてください。100均の小さな木材ブロックや、厚めのプラスチック板(塩ビ板など)でOKです。

大事なのは、アクスタと当て木を隙間なくピッタリ密着させること。当て木がアクリル板の「たわみ」をガッチリ支えてくれるので、貫通時の衝撃を逃し、割れを劇的に防ぐことができます。

失敗原因2:摩擦熱による「溶解」を防ぐ

さっきも触れましたが、アクリルは本当に熱に弱いです。

一般的なアクリル樹脂(PMMA)は、素材として熱に非常に弱く、メーカーの技術資料などでも連続使用温度が80℃〜100℃程度とされています。(出典:三菱ケミカル株式会社「アクリル樹脂板 アクリライト」製品情報)

ピンバイス(手動)でも、焦って高速でゴリゴリ回すと、かなりの摩擦熱が発生します。

コツは「低速で、一定の力で、ゆっくり回す」ことです。時々、刃を抜いて削りカスを外に出し、熱を逃がすのも有効ですね。

- 正常な削りカス:フワフワとした、粉状や細かいらせん状。

- 危険な削りカス:ネバっとした感じ、ダマになっている。

もし削りカスがネバっとしてきたら、それは熱でアクリルが「削れて」いるのではなく「溶けて」いるサインです。すぐに作業を中断し、アクリルと刃先が冷めるのを待ちましょう。

溶けると穴が正確な円にならず、見た目が汚くなるだけでなく、ヒートンが真っ直ぐ入らない原因にもなります。

安全に関するご注意

作業時は、アクリルの細かな削りカスや、万が一割れた場合の破片が目に入る危険があります。安全のため、保護メガネを着用することを推奨します。

また、作業によるアクスタの破損や、工具による怪我については、すべて自己責任となります。くれぐれも慎重に行ってください。

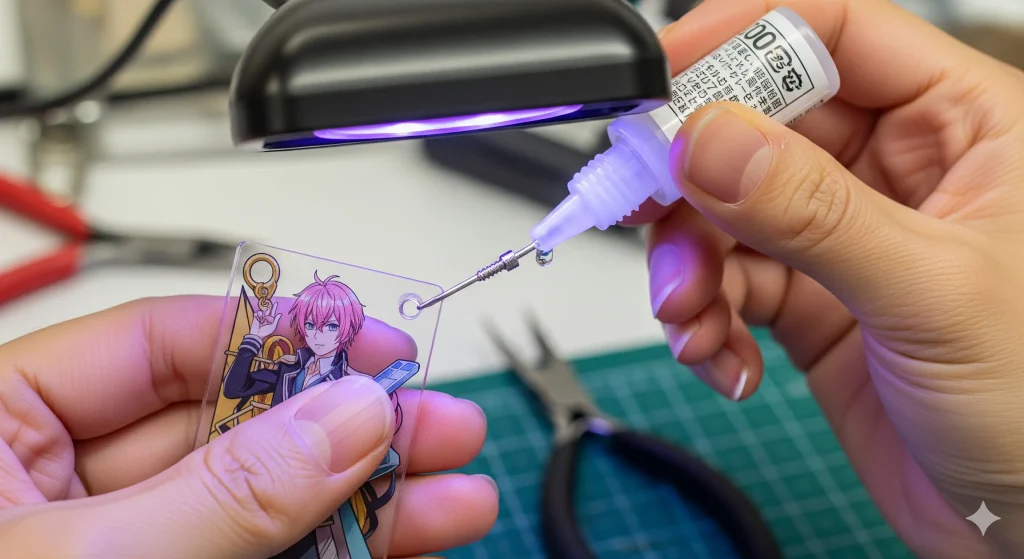

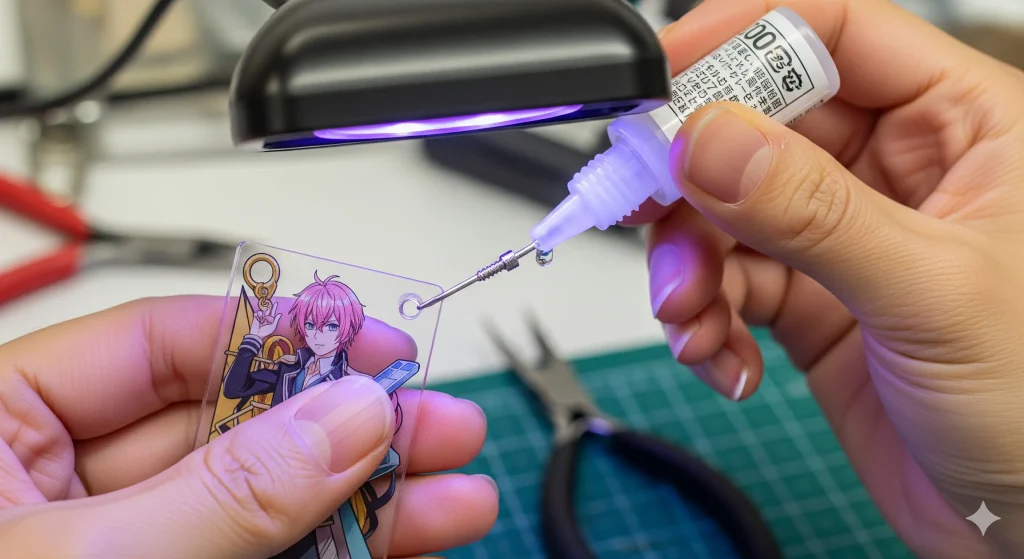

UVレジンで強度を確保する方法

無事に綺麗な穴が開いたら、いよいよ金具(ヒートン)の取り付けです。ここでUVレジンが最後の仕上げとして大活躍します。

単純にヒートン(ネジ式の金具)をアクリルの穴にねじ込むだけだと、アクリルという硬くても脆い素材に「点」で力がかかり続けます。

カバンに付けて歩くと、その振動や引っ張られる力(応力)がネジ山という一点に集中し、結果としてアクリルが耐えきれずに割れたり、ヒートンがスポッと抜けたりします。

UVレジンは「接着剤」兼「充填剤」として、その弱点を完璧にカバーしてくれます。

UVレジンを使った強度確保の手順

- ピンバイスやドリルで開けた穴に、UVレジンを少量流し込みます(爪楊枝の先などで穴の内壁に塗るイメージ)。

- ペンチでヒートンを掴み、レジンが充填された穴にゆっくりと、垂直にねじ込みます。

- 穴からレジンが少しはみ出してくるのがベストです。はみ出たレジンは、硬化前にアルコールティッシュなどで綺麗に拭き取ります。

- さらに、ヒートンの根元(アクリルとの接合部)に、補強のために再度レジンを「玉縁」のように少し盛ります。

- UVライトを照射して、完全に硬化させます(100均のライトだと少し長めに照射するのが吉です)。

このプロセスを経ることで、ヒートン(金属)と穴の内壁(アクリル)が、硬化したレジンを介して「面」でガッチリと固定されます。

穴のわずかな隙間もレジンが完全に埋めてくれます。

根元に盛ったレジンが、特に横からの揺れに対する強度を格段に上げてくれるんですよね。

このレジンによる固定こそが、DIYキーホルダーの耐久性をプロレベルに引き上げるための必須テクニックだと私は思っています。

100均アイテムでDIYに挑戦

ここまで解説した道具の多くは、本当に100均(セリア、ダイソー、キャンドゥなど)で揃えることができます。特にセリアはハンドメイド系が強い印象ですね。

- ピンバイス:ハンドメイドコーナーに、複数のドリルビット(刃)とセットで売られていることが多いです。

- UVレジン液(ハードタイプ):レジンコーナーに様々な種類があります。まずは少量のもので試してみるのが良いかも。

- UVライト:ペンタイプや小型の据え置きタイプのものが売られています。

- ヒートン(ネジ式金具):アクセサリーパーツのコーナーに、色やサイズ違いで置いてありますね。

これらを使えば、総額500円〜1,000円程度でDIYに挑戦できるので、本当に良い時代になったなと思います。

ただ、先ほどから何度も言っている通り、ドリルビット(刃)だけは注意が必要です。100均のセットに含まれる刃は、木工用や金工用の簡易的なものがメインで、アクリルには刃先が鋭すぎて食い込みやすい場合があります。

もし100均のドリルビットを使う場合は、取り付けるヒートンのネジ部分の「芯」よりも一回り小さい径を選んで、とにかくゆっくり、慎重に、熱を持たせないように作業してみてくださいね。

傷つけずにアクスタをキーホルダーにする方法

「DIYの手順はわかったけど、やっぱり大切なアクスタに穴を開けるのは怖すぎる…」

「限定品だから絶対に失敗できない!」

もちろん、私もその気持ち、すごくよく分かります!むしろ、ほとんどの方がこちらではないでしょうか。

そんな方のために、アクスタ本体を一切傷つけずに「穴開けない」で持ち運ぶ、保護ケースやポーチを使ったアプローチを紹介しますね。こちらの方が主流ですし、安心・安全です。

穴を開けないで持ち運ぶ専用ケース

最近の「推し活」ブームもあって、アクスタを持ち運ぶための専用ケース、通称「アクスタポーチ」や「アクスタケース」が本当に増えました。

これらの製品の主な特徴は、

- 透明なビニール窓が付いていて、カバンに付けたままアクスタが見える

- 内部に仕切りやポケットがあり、アクスタ本体と台座を分けて収納できる

- カバンに取り付けるためのカラビナやストラップが標準で付属している

といった点ですね。特に重要なのが「内部で固定・分離できる機能」です。

アクスタが中でガタガタ動いて、本体と台座がぶつかって傷つくのを防げるように、メッシュポケットやゴムバンドでしっかり固定できるタイプを選ぶのがおすすめです。

アニメイトなどのグッズ専門店はもちろん、Yahoo!ショッピングや楽天市場などのECサイトでも、「アクスタポーチ」「アクスタケース」で検索すると、可愛いデザインや「推しカラー」に対応したものがたくさん見つかりますよ。

専用品はデザイン性も機能性も高いですが、その分かさばったり、自分の持っているアクスタのサイズに合うものを探すのが少し大変、という側面もありますね。

100均で探す代替ポーチやカバー

専用品は高機能ですけど、「まずは手軽に試したい」「このアクスタに合うサイズがない」という場合は、やっぱり100均(セリア・ダイソーなど)が強い味方です。

例えば、セリアなどで売られている「キーホルダーカバー」(缶バッジ用やアクキー用)や、「クリアポーチ」(ジッパー付きの小物入れなど)が流用できます。

特にPVC(ビニール)素材のクリアポーチは、中身が見えるし、サイズが合えばアクスタをそのまま入れるだけで簡易的な保護ケースになります。

これに自分でストラップホールを開けて金具を付ければ、立派なキーホルダー代わりになりますね(アクスタ本体ではなく、ポーチに穴を開けるので安心です)。

ただし、これらのアイテムは本来アクスタ専用ではないので、サイズ選びが一番重要です。

ポーチが大きすぎると、中でアクスタがガタガタ動いてしまい、結局擦り傷の原因になることもあります。

もし隙間が空いてしまう場合は、薄いスポンジや布を一緒に入れるなど、中で動かない工夫をすると良いかもしれません。

100均アイテムは、こうした持ち運びだけでなく、お部屋でのディスプレイにも大活躍しますよね。

セリアのキーホルダー作成キット

100均アイテムの中でも、私が特に「これは賢い!」と思ったのが、セリアなどで見かける「オリジナルキーホルダー作成キット」(「マイピクチャーストラップ」などの商品名で売られていることも)です。

これは本来、お気に入りの写真や、自分で描いたイラストなどを、透明なハードプラスチックのケースにパチッと挟んでフタをするタイプのキーホルダーなんですけど、この「挟む」という仕組みがアクスタにぴったりなんですよね。

もちろん台座は入りませんが、アクスタ本体(と、もし入ればネームプレートなど)をそのまま挟んでフタをするだけで、一切の加工なしで、傷からガッチリ保護しつつキーホルダー化できるんです。

ハードケースなので、カバンの中で他の荷物に圧迫されても割れる心配が少ないのもメリットです。サイズが合うアクスタ(特に小さめのもの)を持っているなら、これが一番手軽で安全な方法かもしれません。

アクスタを傷から保護する方法

DIYでキーホルダー化した場合も、ケースに入れて持ち運ぶ場合も、最終的に気になるのが表面の「擦り傷」や、特に裏面の「印刷の剥がれ」ですよね。特に持ち運ぶと、他の荷物やケース内部と擦れるリスクが格段に上がります。

そうした不慮の事故を防ぐための「保護」テクニックもいくつか紹介します。

保護フィルムを貼る

一番手軽で物理的に強いのは、やはり保護フィルムです。アクキー専用の丸型や四角い保護フィルムシートも売られていますし、100均の「手貼りラミネートフィルム」や、スマートフォンの保護フィルムを流用するのもアリです。

アクスタの複雑な形状に合わせてカッターやデザインナイフで切り出す手間はありますが、一度貼ってしまえば、表面の擦り傷に対する安心感は抜群です。気泡が入らないように慎重に貼るのがコツですね。

コーティング剤を塗る

主に裏面の「印刷剥がれ」を防止する目的で使われるのが、コーティング剤です。模型用の「トップコート(透明スプレー)」や、マニキュアの「トップコート(クリア)」を印刷面に塗る方法が一般的ですね。

スプレータイプならムラなく仕上げやすいですし、マニキュアタイプならピンポイントで塗布できます。光沢(グロス)タイプを選べばツヤツヤに、つや消し(マット)タイプを選べば落ち着いた質感に仕上がります。

コーティングの注意点

ただし、この方法はリスクも伴います。マニキュアやスプレーに含まれる溶剤の種類(特に油性ラッカー系)によっては、アクリル樹脂や印刷面を溶かしてしまう(侵す)危険性があります。

特にアルコール系はアクリル自体と相性が悪く、ヒビ割れ(ケミカルクラック)の原因になることもあります。

使用する場合は、アクリル対応を謳った「水性」のものを選ぶか、必ず目立たない端の方で試してから、自己責任で行ってくださいね。

保護フィルムとトップコートの比較

「結局、保護フィルムとトップコート、どっちが良いの?」と迷うかもしれません。

それぞれ一長一短あるので、私なりの使い分けを表にまとめてみますね。

| 保護方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保護フィルム | ・物理的な擦り傷に圧倒的に強い ・貼り直しがある程度可能(推奨はされない) ・アクリルや印刷を溶かす危険ゼロ | ・複雑な形状にカットするのが面倒 ・気泡やホコリが入りやすい ・時間経過でフチから剥がれてくることがある |

| トップコート | ・曲面や細かい部分も均一に保護できる ・印刷剥がれ防止に効果が高い ・仕上がりが綺麗(ムラなく塗れれば) | ・溶剤でアクリルを痛める危険性あり ・塗りムラやダマができやすい ・一度塗ると元に戻せない(失敗不可) |

表面の「擦り傷」がとにかく心配なら「保護フィルム」、裏面の「印刷剥がれ」をとにかく防ぎたいなら「トップコート」というのが、基本的な考え方かなと思います。

ちなみに、UVレジンで表面全体をコーティングする、というさらに上級者向けのテクニックもありますが、ホコリの混入リスクや、レジンを均一に広げる難易度が非常に高いため、まずはフィルムかスプレーから試してみるのがおすすめです。

最適なアクスタをキーホルダーにする選択肢は?

さて、ここまで「DIY(穴開け)」と「非破壊(穴開けないケース)」の2つの方法、そして「保護」の方法を見てきました。

結局のところ、あなたにとって最適な「アクスタをキーホルダーにする」方法は、そのアクスタの「希少性」と「あなたのDIYスキル(と度胸)」によって決まるかなと思います。

【結論】判断基準のまとめ

一番大切なのは、DIYに挑戦する前に、「このアクスタは、万が一失敗しても後悔しないか?」を自分自身に問いかけることです。

- 対象のアクスタが安価、または複数持っている

- カバンにスマートに(かさばらず)付けたい

- ピンバイスなどの工具を使った作業に慣れている(または挑戦したい)

- 対象のアクスタが高価、限定品、交換不可な「一点モノ」

- 絶対に傷つけたくない(保護が最優先)

- 手軽に、安全に持ち運びたい

どちらの方法にも、100均アイテムを活用できる手軽さがあります。

例えば、もう二度と手に入らないかもしれない限定品や、サイン入りのような世界に一つのアクスタは、絶対にDIYすべきではありません。安全なケースに入れて大切に持ち運ぶのが賢明です。

この記事を参考に、あなたの「推し活」スタイルと、アクスタへの想いに合った最適な方法を見つけてくださいね。

そして、お出かけ先でアクスタとの素敵な時間を過ごしてください!

もちろん、持ち運ぶだけでなく、お部屋で綺麗に飾るのもアクスタの醍醐味です。

\ぎゅあす愛用/「あの時ケースに入れておけば…」を未然に防ぐ!

実は私も、昔お気に入りのフィギュアを日焼けでダメにした苦い経験が…。

このブログで紹介しているフィギュア達は、すべて専用のUVカットケースで「完璧な状態」を保っています。

あなたも「飾る」と「守る」を両立しませんか?

\私「ぎゅあす」が本気で選んだ/

次の「神フィギュア」の軍資金、作りませんか?

「これも欲しい…でも金欠…」 その悩み、あなたの「押し入れ」で眠っているフィギュアが解決します。

驚くかもしれませんが、開封済みのフィギュアでも、今なら高値で売れるんです。

適正価格で買い取ってもらい、新しい「推し」を迎える準備をしましょう!

フィギュアが増えすぎたら、私はここで売っています!

\1円でも高く売る!/