大切にしていたフィギュアが、いつの間にか黄色く変色してしまい、がっかりした経験はありませんか。フィギュアが黄ばむ原因は何ですか?と疑問に思う方も多いでしょう。

この黄色い汚れの正体は、主に紫外線や手の皮脂、タバコのヤニなどが考えられます。特に肌色の変色は目立ちやすく、コレクターにとっては悩みの種です。

この記事では、そうした悩みを解決するためのフィギュアの黄ばみの落とし方について、網羅的に解説します。プラスチックの経年劣化による黄ばみの落とし方から、一般的なおもちゃの黄ばみの落とし方まで、様々なケースに対応する方法を紹介します。

例えば、プラスチックの黄ばみに激落ちくんなどのメラミンスポンジを使う方法や、より強力なワイドハイターやオキシドールといった薬品を用いた、黄色くなったプラスチックを白くする方法についても詳しく触れていきます。

また、特殊な素材であるソフビの黄ばみはどうやって落とすの?といった具体的な疑問にもお答えします。この記事を読めば、あなたのフィギュアを再び輝かせるための知識がきっと見つかるはずです。

- フィギュアが黄ばむ主な原因とメカニズム

- メラミンスポンジや中性洗剤を使った基本的な対処法

- 酸素系漂白剤(ワイドハイターなど)を使った本格的な漂白方法

- 素材別の注意点と黄ばみを防ぐための予防策

原因を知る!フィギュアの黄ばみ落とし方入門

- フィギュアが黄ばむ原因は何ですか?

- 紫外線や油による黄色い汚れ

- フィギュアの変色、肌色パーツは特に注意

- プラスチックの黄ばみは激落ちくんで試す

- 基本的なおもちゃの黄ばみ落とし方

フィギュアが黄ばむ原因は何ですか?

フィギュアが黄ばんでしまう主な原因は、紫外線と油分の影響によるものと考えられます。これらは単独、あるいは複合的に作用し、プラスチック素材を変質させていきます。

理由としては、まず製造工程で付着する離型剤や機械油、あるいは梱包時に付着する人の皮脂などが挙げられます。新品未開封の状態であっても、これらの油分が素材表面に残っている場合があります。この油分が、太陽光や蛍光灯に含まれる紫外線と反応することで化学変化を起こし、黄ばみとして現れるのです。

具体例として、部屋の窓際にフィギュアを飾っていると、直射日光によって日焼けし、短期間で変色が進むことがあります。また、箱やブリスターから出して頻繁に素手で触ることも、皮脂の付着を招き、黄ばみの原因となり得ます。

さらに、保管場所の環境も影響します。例えば、段ボールやベニヤ板を使用した棚に長期間保管すると、それらの接着剤に含まれるフェノール系ガスが化学変化を引き起こす「暗所黄変」と呼ばれる現象が発生することもあります。

以上の点を踏まえると、フィギュアの黄ばみは単なる汚れではなく、様々な外的要因による化学的な変質であることが明確になります。

紫外線や油による黄色い汚れ

フィギュア表面の黄色い汚れは、単にホコリが積もったものではなく、多くの場合、紫外線と油分が結びついた頑固な汚れです。

なぜなら、空気中には目に見えない油の粒子が漂っており、これがフィギュアの表面に薄い膜を形成するからです。この油膜は粘着性があるため、空気中のホコリやチリを吸着しやすくなります。そして、その状態で紫外線を浴び続けると、油分自体が酸化・変質し、黄色く変色してしまうのです。

具体的な例を挙げると、喫煙者のいる環境ではタバコのヤニ(タール)が付着し、特有の茶色っぽい黄ばみになります。これは非常に強力で、通常の洗浄では落としにくい汚れです。

また、キッチンに近い場所に飾っている場合、調理中に出る油煙が付着することも考えられます。長期間ケースに入れずに飾っているフィギュアは、こうした環境由来の油分とホコリが蓄積し、結果として黄色い汚れとなって固着している可能性が高いのです。

したがって、フィギュアの黄ばみに対処する際は、この「油性の汚れ」であるという点を理解し、それに適した洗浄方法を選択することが鍵となります。

フィギュアの変色、肌色パーツは特に注意

フィギュアの変色の中でも、キャラクターの顔や手足といった肌色のパーツ、あるいは白いパーツの黄ばみは特に目立ちやすく、鑑賞価値を大きく損なう要因となります。

その理由は、これらの淡い成形色は、わずかな色の変化でも視覚的に認識しやすいためです。また、フィギュアは部位によって異なる素材が使われていることがあり、素材ごとの劣化速度の違いが色の差を生むこともあります。

例えば、頭部と胴体で異なる種類のプラスチック(PVCやABS樹脂など)が使用されている場合、経年によって片方だけが強く黄ばんでしまうという現象も起こり得ます。

実際に、中古市場でフィギュアを観察すると、長年飾られていたものでは、服に隠れた部分と露出した部分で肌の色が明らかに違うケースが見受けられます。これは、紫外線が当たっていた部分の劣化がより進行した結果です。塗装された部分よりも、素材そのものの色である「成形色」の部分、特に白や肌色で黄ばみは顕著に現れる傾向があります。

これらのことから、フィギュアのメンテナンスにおいては、特に白や肌色のパーツの状態に注意を払い、変色の兆候が見られたら早めに対処することが、美しい状態を維持するために大切です-。

プラスチックの黄ばみは激落ちくんで試す

フィギュアの表面に付着した軽度の黄ばみや汚れに対しては、市販のメラミンスポンジ(「激落ちくん」などが有名)を試してみる価値があります。

これは、メラミンスポンジが非常に細かい網目状の硬い樹脂で構成されており、水を含ませてこすることで、表面の微細な凹凸に入り込んだ汚れを物理的に削り落とす効果があるためです。化学薬品を使わずに水だけで作業できる手軽さが大きなメリットです。

使用方法としては、まずメラミンスポンジに適度な水を含ませ、黄ばみが気になる部分を優しく、力を入れずに擦ります。特に、製造時の油分や人の皮脂が原因で発生した比較的初期の黄ばみであれば、これだけで目立たなくなることも少なくありません。

ただし、この方法には注意点も存在します。メラミンスポンジの本質は「研磨剤」であり、ヤスリのように対象の表面を削っています。

そのため、塗装が施されている部分や、光沢(グロス)仕上げのパーツに使用すると、塗装が剥げたり、表面に無数の細かい傷がついて艶が失われたりする可能性があります。使用する際は、必ずフィギュアの目立たない部分(足の裏など)で試してから、自己責任で行うことが不可欠です。

基本的なおもちゃの黄ばみ落とし方

フィギュアを含むプラスチック製のおもちゃ全般に適用できる、黄ばみ落としの基本的な方法は、水と中性洗剤による洗浄です。

多くの場合、黄ばみの初期段階は表面に付着した油分や汚れが原因であるため、これらを除去するだけで見た目が大きく改善されることがあります。特別な薬品を使う前に、まずはこの基本的な洗浄から始めるのがセオリーと言えます。

具体的な手順としては、まずフィギュアをぬるま湯に浸し、食器用の中性洗剤を数滴溶かした洗浄液を作ります。そして、柔らかい布や使い古しの歯ブラシなどを使って、フィギュア全体を優しく擦り洗いします。

パーツの隙間や凹凸の多い部分は、歯ブラシを使うと汚れをかき出しやすいです。洗浄後は、洗剤成分が残らないよう、流水で十分にすすぎ、柔らかい布で水分を拭き取ってから、風通しの良い日陰で完全に自然乾燥させます。

この方法を試す際の注意点として、塗装やメッキが施された部分は、強く擦ると傷が付いたり剥がれたりする恐れがあります。可能であれば、あらかじめマスキングテープで保護しておくと安心です。中性洗剤での洗浄だけで、見違えるほど綺麗になるケースも珍しくありません。

実践的なフィギュアの黄ばみ落とし方と注意点

- ワイドハイターで漂白する際のポイント

- オキシドールを使った拭き取り方法も有効

- 黄色くなったプラスチックを白くする方法は?

- ソフビの黄ばみはどうやって落とすの?

- プラスチックの経年劣化による黄ばみの落とし方

- 最適なフィギュアの黄ばみ落とし方の選び方

ワイドハイターで漂白する際のポイント

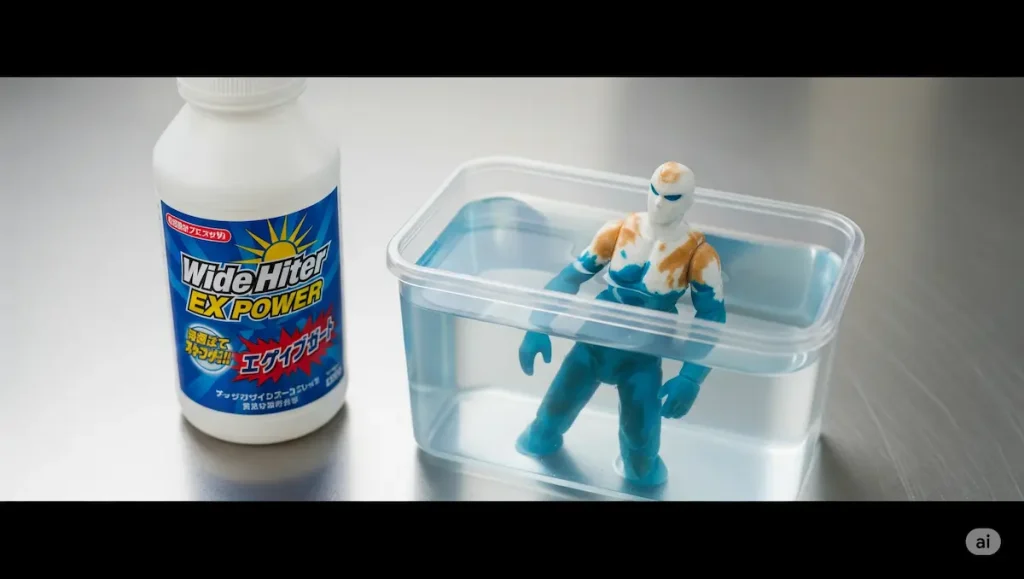

中性洗剤で落ちない頑固な黄ばみには、酸素系漂白剤(花王の「ワイドハイターEXパワー」などが代表的)を使用した漂白が効果的な場合があります。

この方法が有効な理由は、酸素系漂白剤に含まれる過酸化水素が、紫外線のエネルギーを受けることで化学反応を起こし、プラスチックに染み込んだ色素を分解・無色化するためです。これにより、表面の洗浄では届かない内部の黄ばみにもアプローチできます。

具体的な手順は、まずフィギュアが完全に浸かる大きさの容器を用意し、漂白剤を水で指定の濃度(製品によって異なるため要確認)に薄めます。

そこにフィギュアを沈め、容器ごとラップなどで蓋をし、直射日光の当たる場所に数日間置きます。日光に当てることで漂白効果が格段に高まります。黄ばみの程度によりますが、1日から数日、様子を見ながら漬け置きします。

この方法を実践する上で、いくつか重要なポイントがあります。

| 注意点 | 詳細 |

| 漂白剤の種類 | 必ず「酸素系漂白剤」を使用してください。塩素系の漂白剤は強力すぎて素材を痛めたり、有毒ガス発生の危険があります。 |

| 対象の色 | この方法は主に白色や淡い色の成形色のパーツに有効です。青色系のパーツは色が抜けてしまったり、濃紺色は白い粉を吹いたようになることがあるため使用を避けるのが賢明です。 |

| パーツの浮き | フィギュアは中空のパーツが多く水に浮きやすいです。小皿などを重しにして、全体が完全に液に浸かるように工夫が必要です。 |

| 塗装面への影響 | 塗装されたパーツは色が褪せたり剥がれたりするリスクが伴います。分解して成形色のパーツのみを漂白するか、自己責任で行う必要があります。 |

以上の点を理解し、適切な手順を踏むことで、諦めていた黄ばみを劇的に改善できる可能性があります。

オキシドールを使った拭き取り方法も有効

フィギュアの黄ばみ落としにおいて、漂白剤での漬け置きが難しい場合に試せるもう一つの選択肢が、オキシドール(過酸化水素水)を使った方法です。

オキシドールは薬局などで容易に入手できる消毒薬ですが、その主成分である過酸化水素は、前述の酸素系漂白剤と同じく漂白作用を持っています。漬け置きできない電子部品が内蔵された玩具や、部分的な黄ばみだけを処理したい場合にこの方法が適しています。

使用方法は非常にシンプルです。まず、布やコットン、キッチンペーパーなどにオキシドールを十分に染み込ませます。そして、黄ばみが気になる部分を優しく拭き取ります。

汚れが落ちにくい場合は、オキシドールを染み込ませたキッチンペーパーを該当箇所に貼り付け、乾燥しないように上からラップをかけてしばらく放置する「湿布法」も効果的です。この状態で日光に当てると、より漂白効果が高まるとされています。

ただし、オキシドールは漂白剤に比べて過酸化水素の濃度が低いため、効果は穏やかです。頑固な黄ばみに対しては、数回の作業や長時間の湿布が必要になる場合があります。

また、これも化学薬品であることに変わりはないので、塗装面への影響がないか、事前に目立たない場所でテストすることをお勧めします。手軽に試せる反面、根気が必要な方法と言えるでしょう。

黄色くなったプラスチックを白くする方法は?

薬品による漂白で効果が見られない場合や、クリアパーツの黄ばみに対しては、物理的に表面を研磨する方法が有効な選択肢となります。

これは、黄ばみがプラスチックの表面からごく浅い層で発生している場合に、その変色した層自体を削り取ってしまうというアプローチです。化学的な変化ではなく物理的な除去なので、素材自体の色が回復する可能性があります。

この方法で主に使用されるのが、「コンパウンド」と呼ばれる微細な研磨剤です。自動車の小傷消しやプラモデルの艶出しなどに使われる製品で、粗目・細目・仕上げ目といったように粒子の細かさが異なるものがセットで販売されています。粗いものから順に使い、徐々に細かいもので磨いていくことで、表面を滑らかに仕上げることができます。

特に、紫外線を片面からしか浴びていないような厚みのあるクリアパーツ(例えば、ロボットのキャノピーなど)には効果的です。黄ばんでいる面をコンパウンドで丁寧に磨き上げることで、新品のような透明度を取り戻せる場合があります。

もちろん、この方法は表面を削るため、元の形状をわずかに変えてしまうリスクや、均一に磨かないとムラができてしまう難しさも伴います。しかし、薬品が効かないケースや、クリアパーツの再生においては、非常に有効な手段となり得ます。

ソフビの黄ばみはどうやって落とすの?

レトロな玩具などに多いソフビ(ソフトビニール)製のフィギュアの黄ばみも、基本的な落とし方はプラスチック製品と同様で、酸素系漂白剤による漬け置きが効果的です。

ソフビは比較的丈夫な素材ですが、パーツが勘合(かんごう)で組まれているため、分解せずに漂白液に漬けると、内部に液体が入り込んでしまい、後の乾燥が非常に困難になります。そのため、作業の前にはパーツを分解することが重要です。

ソフビの分解と組み立て

ソフビは熱を加えることで柔らかくなる性質があります。鍋にお湯を沸かし、直接鍋肌に触れて溶けるのを防ぐために、鍋底にお皿などを敷いた上でフィギュアを湯煎します。70〜80度程度のお湯に数分浸けると、素材が十分に柔らかくなり、パーツのつなぎ目(首や腕、足など)を少し力を加えるだけで簡単に分解できます。

ソフビの漂白手順

分解したパーツを、ワイドハイターなどの酸素系漂白剤を溶かした液に完全に沈めます。この時も、プラスチック同様に日光に当てることで漂白効果が促進されます。数日間漬け置いた後、パーツをよく水洗いし、漂白剤を完全に落とします。

組み立てる際は、再度お湯でパーツを温めて柔らかくし、水気を完全に拭き取ってから元の形に組み上げます。ドライヤーの温風を当てて柔らかくすることも可能ですが、熱しすぎによる変形には注意が必要です。この手順を踏むことで、中空のソフビパーツも内部までしっかり乾燥させることができます。

プラスチックの経年劣化による黄ばみの落とし方

これまで紹介してきた方法は、主に表面の汚れや化学変化による黄ばみを対象としていますが、プラスチック素材そのものが内部から劣化してしまった場合の黄ばみを完全に元に戻すのは、残念ながら非常に困難です。

なぜなら、これはプラスチックに含まれる成分、特にABS樹脂に配合されているブタジエンというゴム成分が、長年の紫外線や熱の影響で化学構造自体が変化し、黄色く変質してしまう現象だからです。表面をクリーニングしたり漂白したりしても、素材の内部から変色しているため、効果は限定的です。

このようなケースでの最終手段となるのが、「再塗装」です。これは黄ばんだ表面を完全に覆い隠し、新たな塗膜を作ることで見た目をリフレッシュする方法です。

ただし、再塗装は専門的な技術と道具を必要とします。まず、塗料の食いつきを良くするために、フィギュア全体を洗浄・脱脂し、「サーフェイサー」や「プライマー」と呼ばれる下地剤を吹き付けます。

その後、本来の色に近いカラーで塗装し、必要であればパール塗料やトップコートで質感を再現します。マスキングテープで細かく塗り分ける作業も発生するため、模型製作の経験がない人にとってはハードルが高いかもしれません。

したがって、素材自体の劣化による黄ばみは修復が難しいと認識し、もし挑戦するのであれば、再塗装という選択肢を視野に入れる必要があると言えます。

最適なフィギュアの黄ばみ落とし方の選び方

この記事では、フィギュアの黄ばみの原因から様々な落とし方までを解説してきました。最後に、あなたのフィギュアの状態に合わせて最適な方法を選ぶためのポイントをまとめます。

- フィギュアの黄ばみの主な原因は紫外線と油分であることを理解する

- 新品のフィギュアでも保管環境によっては黄ばむ可能性がある

- 素手で触れることによる皮脂の付着も黄ばみの一因となる

- まずは水洗いや食器用中性洗剤での洗浄を試す

- 表面の軽度な汚れにはメラミンスポンジ(激落ちくんなど)が有効

- メラミンスポンジは研磨剤であり塗装面への使用は避ける

- 中性洗剤で落ちない頑固な黄ばみには酸素系漂白剤を使用する

- 酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワーなど)は日光に当てると効果が高まる

- 漂白の際はフィギュア全体が液に浸かるように工夫する

- 漬け置きできないフィギュアにはオキシドールでの拭き取りを試す

- ソフビ製フィギュアは湯煎で分解してから漂白すると効率が良い

- クリアパーツの黄ばみにはコンパウンドでの研磨が有効な場合がある

- プラスチック素材自体の劣化による黄ばみは完全な修復が難しい

- 修復が困難な場合の最終手段として再塗装という選択肢がある

- 作業前と作業後の写真を撮影しておくと変化が分かりやすく達成感がある

- どの方法を試す場合でも、まずは目立たない部分でテストする

- 大切なコレクションを守るため、日頃から直射日光を避けて保管する

\ぎゅあす愛用/「あの時ケースに入れておけば…」を未然に防ぐ!

実は私も、昔お気に入りのフィギュアを日焼けでダメにした苦い経験が…。

このブログで紹介しているフィギュア達は、すべて専用のUVカットケースで「完璧な状態」を保っています。

あなたも「飾る」と「守る」を両立しませんか?

\私「ぎゅあす」が本気で選んだ/

次の「神フィギュア」の軍資金、作りませんか?

「これも欲しい…でも金欠…」 その悩み、あなたの「押し入れ」で眠っているフィギュアが解決します。

驚くかもしれませんが、開封済みのフィギュアでも、今なら高値で売れるんです。

適正価格で買い取ってもらい、新しい「推し」を迎える準備をしましょう!

ぎゅあす

ぎゅあすフィギュアが増えすぎたら、私はここで売っています!

\1円でも高く売る!/